今から14年前の2011年3月11日14時46分、東日本大震災が発生しました。

死者が約1万5900人、行方不明者も2500人以上。日本国内観測史上最大規模で多くの犠牲者が出たあの日の出来事は決して忘れられず、今も多くの人々の心に深く刻まれています。

私たちが住む苫小牧市でも当時被害が発生しました。

14時46分の黙祷とともに、今一度防災意識を高め、日頃からの備えを見直してみませんか。

苫小牧市の防災対策

苫小牧市では、市民の皆さまが災害に備えるための「防災ハンドブック」を2024年3月に全面改訂しました。このハンドブックには、地震や津波、洪水、土砂災害、火山災害など、さまざまな災害に関する情報や避難方法が詳しく記載されています。

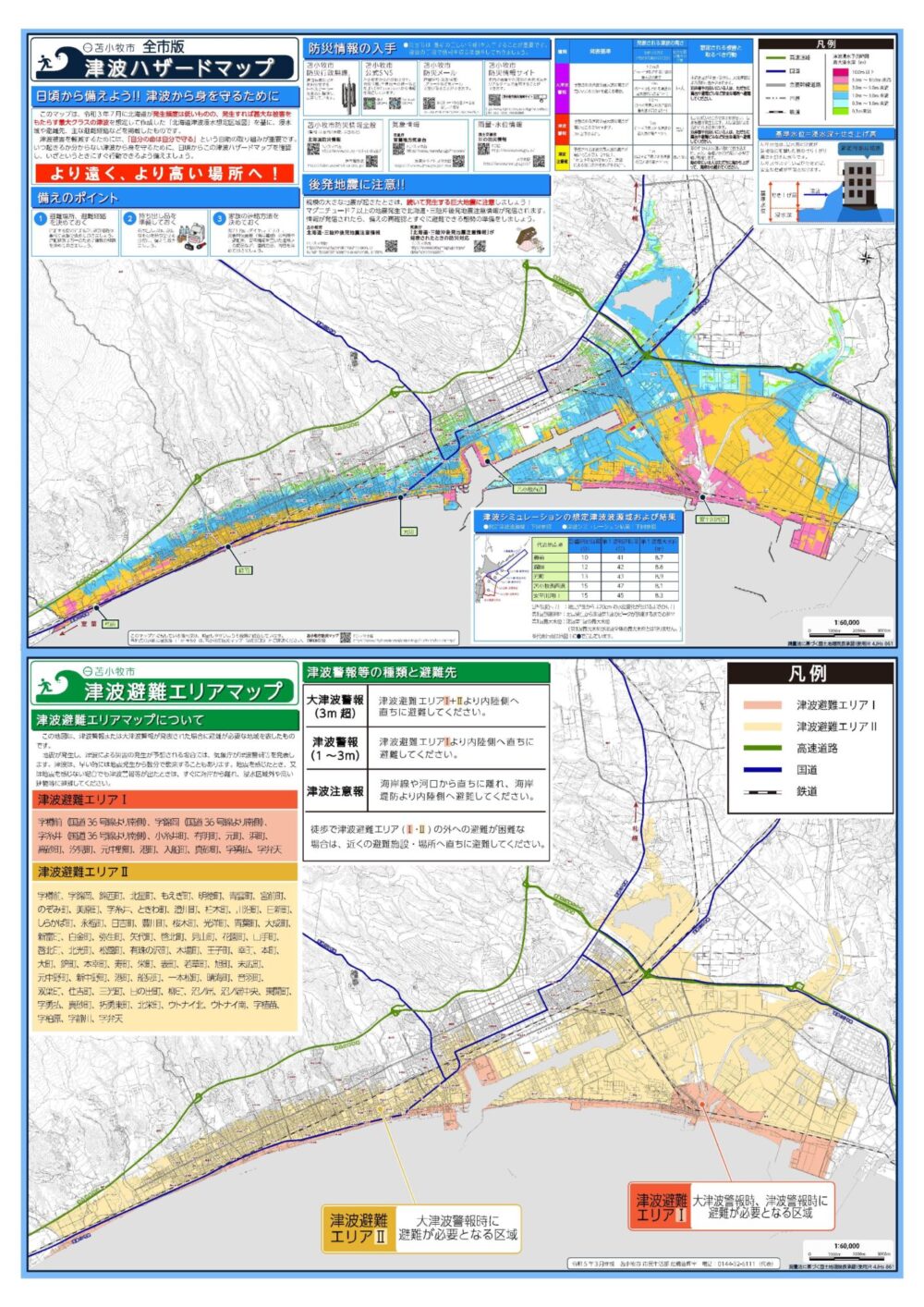

また、市内を17地区に分けた「津波ハザードマップ」も作成されており、各地区の浸水予想区域や避難経路、避難場所が示されています。

これらの資料は、市役所や各コミュニティセンターで入手できるほか、苫小牧市のホームページからも閲覧可能です。

日頃の備えと心構え

防災対策は、日々の備えが大切です。以下のポイントを参考に、家庭や地域での防災意識を高めましょう。

- 非常持ち出し袋の準備:食料、水、医薬品、懐中電灯、携帯ラジオ、予備の電池、現金、身分証明書など、最低限必要なものをまとめておきましょう。

- 家具の固定:地震時の転倒を防ぐため、家具や家電製品をしっかり固定しましょう。

- 避難場所の確認:自宅や職場、学校から最寄りの避難場所や避難経路を家族や同僚と共有しておきましょう。

- 地域の防災訓練への参加:地域で実施される防災訓練や講習会に積極的に参加し、知識と技術を身につけましょう。

市内のスーパーでも、防災に関連したコーナーが設置されており、長期保存可能な食品が並べられていました。この機会に備蓄を見直してみるのもよいかもしれません。

市民一人ひとりが防災意識を持ち、地域全体で協力し合うことが、災害に強いまちづくりにつながります。

私たちはあの日の教訓を忘れてはなりません。 日頃からの備えと地域の連携を大切にし、万が一の災害に備えましょう。